2015年02月20日

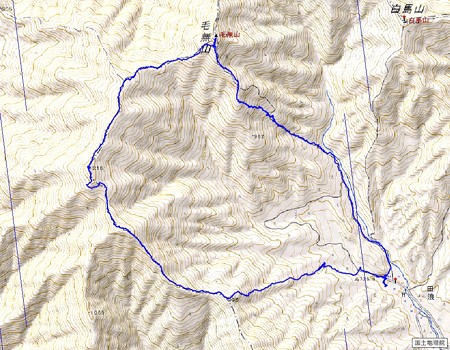

毛無山~西毛無山

2月20日 毛無山~西毛無山に行きました。

平日なので高速の割引無しのため、ずーっと国道経由でノンビリと登りました。

登山道は、前日の降雪もありノントレースで、ちょっと疲れましたが、結構楽しめました。

天気は、予報ほど良く無かったです。

平日なので高速の割引無しのため、ずーっと国道経由でノンビリと登りました。

登山道は、前日の降雪もありノントレースで、ちょっと疲れましたが、結構楽しめました。

天気は、予報ほど良く無かったです。

平日なので高速割引はない。当初の計画では、田浪でテント泊して、土曜はどこか適当に登ろうと言う計画だった。

それなら国道でのんびりと行こうと言うことで、いつもより遅めに家を出る。

勝山を過ぎると、道路が凍結しているのが分かる。美甘を過ぎると、道路に雪が残っていた。

新庄の道の駅で、トイレ休憩。8時過ぎか~ 予定より少し早いぐらい。

県道から田浪に向かう道路に入ると、更に道路は圧雪状態になり、坂道が大丈夫かな~と心配だったが、何の支障なく普通に登って行った。km-surfのインチキ・アウトドアには、この程度の車で十分だ。

雪の壁になっている駐車場に到着。適当に駐車して準備する。気温はそれほど低く無くマイナス2度程度。

平日なので、こんな時間でも誰もいない。雪の壁を乗り越えてワカンを装着して出発する。(8:52)

登山道は、トレースの上に昨日降った雪が積もった状態になっていた。

結構快適な状態かな~と思っていたら、除雪の跡はここで終わり。段差になって先はかろうじてトレースの跡が分かる程度の新雪だった。

膝程度まで埋まりながら、登山道を進んで行く。

標識もこんな感じで、すっかり雪に埋もれている。

ほぼ夏道のルートをたどりながら登って行く。この辺りからは、全くのノントレースなので、適当に尾根を登って行った。

途中で地図を確かめると、どうも夏道よりは西側、冬の尾根ルートよりは東の位置にいるようだ。

ここで適当に冬の尾根ルートの方にトラバース。時々股ぐらいまでワカンだと埋まってしまう。

そろそろスノーシューを考えんとイカンな~。

尾根ルートのコースに東側から登って行く。

この辺りで周りの木々が樹氷になっていることに気がつく。

ハードシェルは、ベンチレーションをフルでオープンにしているが、どうも頂上付近はそこそこ風がある様だ。

尾根ルートの尾根まで登って来た。

BDのグローブのアウターだけを付けていたが、風が入り込まない様に、ちゃんと調整する。

夏道の尾根に向かって更に進んで行く。

夏道のルートに従って登る。周りは綺麗な樹氷だ。

9合目の非難小屋が見えて来た。もうほとんど雪に埋まってしまいそうな感じだ。

非難小屋の横を通って、少し西側から周り込んで頂上に向かう。

毛無山に到着(11:06)

ガスっていて余り展望は無い。しかも結構風があるので、余り長く居る感じではない。

こちらは、白馬山方面。

こちらもノントレースで、最近歩いた形跡は無い。

ガスってはいるが、時々晴れてくる。どうも山頂付近のみがガスっている様子だ。

多分大丈夫そうなので、このまま西毛無山に進むことにする。

行動食と水分補給をして西毛無山に向かう。(11:13)

上から見ると樹氷の森が、長く続いているのが見える。

降りていると男性の登山者が登って来た。どうも白馬山に縦走されるとのことだった。

非難小屋の降りる手前で、適当に右側にトラバースして行き、西毛無山へのルートに乗る。

広く開けたルートを気持ち良く降りて行く。

このルートは何時来ても良い感じだ。写真で見るほど天候は悪くなかったが、出来れば晴天の方が良かった。

コルの部分からゆっくりとした登りに入る。

相変わらずワカンでも膝ぐらい埋まる感じで進んで行く。

後を振り返ると、降りて来た毛無山が綺麗に見えていた。

毛無山の向こうには、大山が下の方だけ綺麗に見えている。

西毛無山に向かって進んで行く。やっぱり結構な積雪のようだ。

オブジェの様な雪で凍った木。

気温はマイナス2度程度のようだが、風が少しあるので、そこそこ寒い。

西毛無山へのなだらかな尾根。

目の前には大きな雪屁が見える。あんな雪屁を踏み抜いたら大変だ。

安全ルートを選んで西毛無山に向かう。

ホント最近誰も歩いていないようだ。トレースの形跡が全く無い。

西毛無山に到着(12:07)

標識がかろうじて雪の上に見えていた。ここでブレイクにする。

今日もいつもと同じパンとスープ。

特別なスープで無くてもあったかい~んだから。

本当に胃の中に温かいスープが流れ込んで行くのが分かる。

ブレイクも終わったので下山しよう。

ハードシェルのベンチレーションを閉じ、メリノウールのインナーの手袋をしてBDのグローブをする。

こちらのルートも白く綺麗な樹氷が続く。

余り見とれすぎていて尾根を進み過ぎ、西に向かう尾根を降りかけてしまった。

ぐるりっとトラバースして正規ルートに戻る。

こちらからのルートは今日は誰も登って来ない様だ。

ノントレースの真っ白い尾根が続く。

この辺りは、まだ気温が低いので樹氷が落ちてくる気配は無い。

今日は、気温が上昇するとか言っていたが、全然そんな感じでは無い。

雄山・雌山方面に展望が開けている場所に出た。

低い雲が続いている。

この辺りから一挙に高度を落として行きます。

東側には、青空が出て来たが、風が冷たい。

降りて来た尾根を振り返る。時々ヤブぽいので、横の斜面に逃げる感じで降りてきた。

ここから更にヤブぽい感じになり、996ピークとのコルに降りて行く。

前方には、996ピークとその先の1060ピークが見えている。

996ピークに到着(13:20)

今までは1060ピークから下山しているが、今日はここから下山して見よう。

地図でルートを確認、では下山していこう。

最初はこんな感じの緩やかな尾根を進んで行く。

南よりの尾根を選んだので、直ぐにこんな感じの急な下りになった。

滑らない様に慎重に降りて行く。

傾斜は直に緩くなり、植林と樹林帯が混じった様な尾根になって来た。

尾根の右は沢の様になっているので、やや北向きに進んで行く。

やがて開けてた場所に出て来た。ここを適当に進んで行ったのだが、なるべく右よりの尾根を選んだ方が良かった様だ。

どうも森林セラピーからの道に出て来た様だ。沢の向こうの右の尾根の下辺りがキャンプ場らしい。

横の尾根に移れるような場所を探して見たが、どうも良く分からない。

唯一この場所が、どうも渡河出来そうな感じだったので、ストックで確かめながら慎重に渡った。

渡河して斜面をトラバースして行くと、キャンプ場からの遊歩道らしき所に出て来た。

正面に白馬山の稜線が青空の下見えていた。頂上付近で会った人は、この時間ならもう下山されただろう。

キャンプ場の上に出て来た。

このまま斜面を一挙に降りて行く。

後を振り返ると降りて来た毛無山が見えていた。

その後、駐車場に到着(14:09)車がもう一台停めてあった。

さて本来ならここでテントを広げる予定だったのだが、何か今日は気分が乗らないと言うか帰った方が良い予感がする。

朝と同じルートで岡山に帰り、家で食事を済ませた頃に、会社からTEL。

急遽休暇は中断になり、土曜に出勤することになった。最近こう言うことは変に虫の知らせの様な気配を感じる。

とは言え休暇時の臨時出勤の振替休日って、もう休暇消化の期限が迫っているのでどうするの??

まずは人事部に掛け合って、3月にでも取れないかの相談の様だ。

すでに結構な日数を3月以降に先送りしているので、一月ぐらい全部休みになりそうな感じ。

それはそれで大丈夫か~?? と言う感じだが。

総距離(沿面距離) 7,785m +813 -813

それなら国道でのんびりと行こうと言うことで、いつもより遅めに家を出る。

勝山を過ぎると、道路が凍結しているのが分かる。美甘を過ぎると、道路に雪が残っていた。

新庄の道の駅で、トイレ休憩。8時過ぎか~ 予定より少し早いぐらい。

県道から田浪に向かう道路に入ると、更に道路は圧雪状態になり、坂道が大丈夫かな~と心配だったが、何の支障なく普通に登って行った。km-surfのインチキ・アウトドアには、この程度の車で十分だ。

雪の壁になっている駐車場に到着。適当に駐車して準備する。気温はそれほど低く無くマイナス2度程度。

平日なので、こんな時間でも誰もいない。雪の壁を乗り越えてワカンを装着して出発する。(8:52)

登山道は、トレースの上に昨日降った雪が積もった状態になっていた。

結構快適な状態かな~と思っていたら、除雪の跡はここで終わり。段差になって先はかろうじてトレースの跡が分かる程度の新雪だった。

膝程度まで埋まりながら、登山道を進んで行く。

標識もこんな感じで、すっかり雪に埋もれている。

ほぼ夏道のルートをたどりながら登って行く。この辺りからは、全くのノントレースなので、適当に尾根を登って行った。

途中で地図を確かめると、どうも夏道よりは西側、冬の尾根ルートよりは東の位置にいるようだ。

ここで適当に冬の尾根ルートの方にトラバース。時々股ぐらいまでワカンだと埋まってしまう。

そろそろスノーシューを考えんとイカンな~。

尾根ルートのコースに東側から登って行く。

この辺りで周りの木々が樹氷になっていることに気がつく。

ハードシェルは、ベンチレーションをフルでオープンにしているが、どうも頂上付近はそこそこ風がある様だ。

尾根ルートの尾根まで登って来た。

BDのグローブのアウターだけを付けていたが、風が入り込まない様に、ちゃんと調整する。

夏道の尾根に向かって更に進んで行く。

夏道のルートに従って登る。周りは綺麗な樹氷だ。

9合目の非難小屋が見えて来た。もうほとんど雪に埋まってしまいそうな感じだ。

非難小屋の横を通って、少し西側から周り込んで頂上に向かう。

毛無山に到着(11:06)

ガスっていて余り展望は無い。しかも結構風があるので、余り長く居る感じではない。

こちらは、白馬山方面。

こちらもノントレースで、最近歩いた形跡は無い。

ガスってはいるが、時々晴れてくる。どうも山頂付近のみがガスっている様子だ。

多分大丈夫そうなので、このまま西毛無山に進むことにする。

行動食と水分補給をして西毛無山に向かう。(11:13)

上から見ると樹氷の森が、長く続いているのが見える。

降りていると男性の登山者が登って来た。どうも白馬山に縦走されるとのことだった。

非難小屋の降りる手前で、適当に右側にトラバースして行き、西毛無山へのルートに乗る。

広く開けたルートを気持ち良く降りて行く。

このルートは何時来ても良い感じだ。写真で見るほど天候は悪くなかったが、出来れば晴天の方が良かった。

コルの部分からゆっくりとした登りに入る。

相変わらずワカンでも膝ぐらい埋まる感じで進んで行く。

後を振り返ると、降りて来た毛無山が綺麗に見えていた。

毛無山の向こうには、大山が下の方だけ綺麗に見えている。

西毛無山に向かって進んで行く。やっぱり結構な積雪のようだ。

オブジェの様な雪で凍った木。

気温はマイナス2度程度のようだが、風が少しあるので、そこそこ寒い。

西毛無山へのなだらかな尾根。

目の前には大きな雪屁が見える。あんな雪屁を踏み抜いたら大変だ。

安全ルートを選んで西毛無山に向かう。

ホント最近誰も歩いていないようだ。トレースの形跡が全く無い。

西毛無山に到着(12:07)

標識がかろうじて雪の上に見えていた。ここでブレイクにする。

今日もいつもと同じパンとスープ。

特別なスープで無くてもあったかい~んだから。

本当に胃の中に温かいスープが流れ込んで行くのが分かる。

ブレイクも終わったので下山しよう。

ハードシェルのベンチレーションを閉じ、メリノウールのインナーの手袋をしてBDのグローブをする。

こちらのルートも白く綺麗な樹氷が続く。

余り見とれすぎていて尾根を進み過ぎ、西に向かう尾根を降りかけてしまった。

ぐるりっとトラバースして正規ルートに戻る。

こちらからのルートは今日は誰も登って来ない様だ。

ノントレースの真っ白い尾根が続く。

この辺りは、まだ気温が低いので樹氷が落ちてくる気配は無い。

今日は、気温が上昇するとか言っていたが、全然そんな感じでは無い。

雄山・雌山方面に展望が開けている場所に出た。

低い雲が続いている。

この辺りから一挙に高度を落として行きます。

東側には、青空が出て来たが、風が冷たい。

降りて来た尾根を振り返る。時々ヤブぽいので、横の斜面に逃げる感じで降りてきた。

ここから更にヤブぽい感じになり、996ピークとのコルに降りて行く。

前方には、996ピークとその先の1060ピークが見えている。

996ピークに到着(13:20)

今までは1060ピークから下山しているが、今日はここから下山して見よう。

地図でルートを確認、では下山していこう。

最初はこんな感じの緩やかな尾根を進んで行く。

南よりの尾根を選んだので、直ぐにこんな感じの急な下りになった。

滑らない様に慎重に降りて行く。

傾斜は直に緩くなり、植林と樹林帯が混じった様な尾根になって来た。

尾根の右は沢の様になっているので、やや北向きに進んで行く。

やがて開けてた場所に出て来た。ここを適当に進んで行ったのだが、なるべく右よりの尾根を選んだ方が良かった様だ。

どうも森林セラピーからの道に出て来た様だ。沢の向こうの右の尾根の下辺りがキャンプ場らしい。

横の尾根に移れるような場所を探して見たが、どうも良く分からない。

唯一この場所が、どうも渡河出来そうな感じだったので、ストックで確かめながら慎重に渡った。

渡河して斜面をトラバースして行くと、キャンプ場からの遊歩道らしき所に出て来た。

正面に白馬山の稜線が青空の下見えていた。頂上付近で会った人は、この時間ならもう下山されただろう。

キャンプ場の上に出て来た。

このまま斜面を一挙に降りて行く。

後を振り返ると降りて来た毛無山が見えていた。

その後、駐車場に到着(14:09)車がもう一台停めてあった。

さて本来ならここでテントを広げる予定だったのだが、何か今日は気分が乗らないと言うか帰った方が良い予感がする。

朝と同じルートで岡山に帰り、家で食事を済ませた頃に、会社からTEL。

急遽休暇は中断になり、土曜に出勤することになった。最近こう言うことは変に虫の知らせの様な気配を感じる。

とは言え休暇時の臨時出勤の振替休日って、もう休暇消化の期限が迫っているのでどうするの??

まずは人事部に掛け合って、3月にでも取れないかの相談の様だ。

すでに結構な日数を3月以降に先送りしているので、一月ぐらい全部休みになりそうな感じ。

それはそれで大丈夫か~?? と言う感じだが。

総距離(沿面距離) 7,785m +813 -813