2015年05月02日

立烏帽子山~吾妻山

5月2日 立烏帽子山~吾妻山に行きました。

GW恒例の大膳原のテン泊山行に行きました。

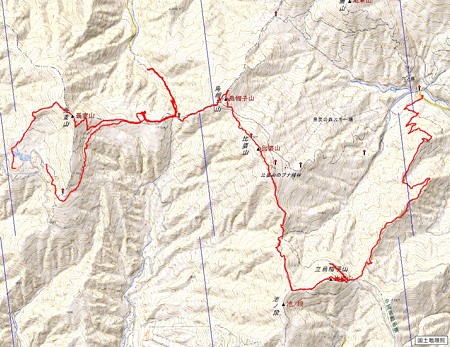

Day1は、笹の尾根から立烏帽子に出て池の段、御陵、烏帽子山と縦走後に大膳原に到着。

テント設営後に吾妻山へと言う、凄く余裕の予定でノンビリする予定でしたが、大膳原の水場の水が無く島根側の登山道の沢へ水汲みに行くハメになりました。

天気も暑すぎるぐらいの晴天でしたが、十分楽しめました。

GW恒例の大膳原のテン泊山行に行きました。

Day1は、笹の尾根から立烏帽子に出て池の段、御陵、烏帽子山と縦走後に大膳原に到着。

テント設営後に吾妻山へと言う、凄く余裕の予定でノンビリする予定でしたが、大膳原の水場の水が無く島根側の登山道の沢へ水汲みに行くハメになりました。

天気も暑すぎるぐらいの晴天でしたが、十分楽しめました。

広島の県民の森に行くのは久しぶりだ。午前7時前に県民の森の駐車場に到着。

GWだがこの時間だと駐車場はまだガラ空きだった。

グレゴリーの大型ザックは、去年の毛無山以来。準備をして笹の尾根に向かう。(7:02)

公園の管理棟の左脇から第一キャンプ場の方に向かって歩く。直ぐに左手に登山道への入り口が出てくる。

少し登ると今度は右手の”展望地”の標識が出てくるので、展望地の方に進む。

HPで知っていたが、今年は既にブナの新緑が始まっていた。

久しぶりの大型ザックに体を慣らす感じでゆっくりと登って行く。

ここの登山道は、高速道路なみの快適さで、しかも余り急な登りも無い。

程なく展望地に着いた(7:28)

今日は快晴だ。しかしこの時点で気温はかなり上昇している。風が吹くと涼しくて気持ち良いが、昼はかなりの高温になりそうだ。

展望地で水分補給をして、新緑の登山道を進んで行く。

今年もこの大会がある様だ。もうカンバンの設置もされていた。

去年は確かブナの新緑はまだだったが、今年はこの状態。明日は比婆山のブナ林を歩くコース設定にしているが、今から楽しみだ。

前方の右に立烏帽子が見えて来た。もう立烏帽子の駐車場に出る直前の所のようだ。

立烏帽子の駐車場に到着(8:15)

何人か登山者が居て準備をしていた。

バイオトイレはまだ封鎖されていて、去年は少しだけ出ていた水場の水は、全然出ていなかった。

立烏帽子の駐車場で水分補給をした後、立烏帽子に向けて登って行く。

ここで道を間違えてしまう。立烏帽子の駐車場から少し登ると、立烏帽子と越原越へ迂回する道に分岐するのだが、間違えて越原越へ迂回する道に進んでしまった。何とか岩の標識が出た所で、あ~間違えたと引き戻す。

分岐点まで戻って来た。あ~あ~恥ずかしい~。

立烏帽子の登りも大したこと無いので、”カッコ悪かったな~”と思っている間に頂上に到着した。(8:40)

立烏帽子の頂上は、すご~く狭いので、そのまま通過。

目の前には池の段の広々とした頂上部が見えて来た。頂上の先にポツリと雪が残っているのが見える。

池の段に到着(8:53)

この場所は頂上では無い。頂上は雪のある方に少し行った場所になるが、見晴らしが良いのでここでプチブレイクにする。

パンと水分補給をしながら展望を楽しむ。肉眼では大山のシルエットは見えていたが、デジカメでは綺麗に写らなかった。

目の前には、比婆山と吾妻山が綺麗に見えている。そしてその間のなだらかな場所が、今日の宿泊地の大膳原だ。

先の方には、猿政山と大毛無山、その背後に大万木が少しだけ見えていた。南には福田頭が目の前にあった。

プチブレイクも済んだので先に進もう。(9:05)

とは言えまだ9時だ。ゆっくり目に歩いているつもりだが、これでは早く着きすぎるな~。

池の段の肩の辺りの稜線を降りて行く。

稜線が少し向きを変えて越原越に向かい出す。例年なら、この辺りの北斜面には残雪があるのだが、今年は全く無くブナの新緑になっていた。

さっき間違えた迂回路との合流点まで降りて来た。左に曲がり少し降りると越原越だ。

越原越を真っ直ぐに比婆山に向かう。右に行くと公園センターに向かう作業道に降りるが、このルートは余り面白く無い。

比婆山への登りも緩い登りの連続だ。周りのブナを楽しみながらのユルユル山行が今回の目的なので、これで良いのだ。

比婆山に到着。(9:48)

御陵に山行の無事をお祈りして、ここでもプチブレイク。青空が気持ち良い。

う~まだ10時前か~。烏帽子に行っても11時前に着いてしまうな~。島根側の登山口まで行って見ようか。

プチブレイクも終了して、まずは烏帽子山に向かう。(9:53)

ここからの登山道は、ブナの巨木が点在して、快適度も急上昇する。

比婆山のコルを通過して烏帽子山に到着した。(10:11)

頂上には、男性の登山者が一人だけ居た。

さっきまで居た比婆山が、綺麗な緑に覆われているのがわかる。

ここでも大山は、肉眼でシルエットを見るのがやっとの感じだった。

烏帽子山を出発して(10:22)島根側の登山道との合流点の横田別れに降りて行く。

横田別れに到着して(10:42)、島根側の登山道を進む。

登山道は沢の左岸を最初降りて行くが、やがてこの橋で右岸に移る。

もし大膳原で水が無ければ、ここで汲めるな~ などと呑気なことを思っていたが、その後現実になるとは、この時は思っても見なかった。

登山道の途中に車が停めれる程度の広場のある場所を過ぎると、コンクリートで舗装された作業道に変わった。

さらに少し進むと橋の脇に車が数台停めてある登山口に出て来た。(10:59)

どうもここが島根側の登山口の様だ。ただここまでの車道はかなり狭そうだった。

一番下の大峠までは、横田別れからは3km程度あるらしいが、ここからだと30分もかからないだろう。

では横田別れに戻って、大膳原でテントを設営しよう。

こんな感じの緩い登りを登って行く。途中の沢で水を飲んだ。柔らかい美味しい水だ。

横田別れまで戻って来た。(11:20)

GWなのに、意外に登山者が少なく快適だ。ま~昼からの吾妻山には、沢山いるだろうけどね。

大膳原に到着。(11:30)

トイレと水の確認をする。ここのトイレは、超豪華 水洗+トイペ付きで使用可能だった。

では水は......お~お~何時も勢い良く出ている水が出ていません。え~それならさっきの沢で汲んどけば良かった~。

と言うことでテント設営の後は、水汲み決定となった。

テントを設営したので、プラテパスを持って水汲みに向かう。

グレゴリーの天蓋の部分は外せてサブバックになるので、貴重品を入れて行く。

横田別れから5分程度で沢に到着。水を補給する。

プラテパスを持って一旦テントに戻って、吾妻山に向かう。(12:39)

吾妻山への登山道も、ご覧の通りの整備状況で、極めて快適そのもの。

南の原からの稜線に出る手前で、自分のテントが見えた。

やっぱり重いザックを背負って歩くのとは大違いだが、まだまだ時間もたっぷりあるので、ノンビリと登る。

頂上はすぐそこだ。

吾妻山に到着(13:09)

登山者は去年よりは少なかったが、人気の山なのでボチボチ居た。

少し座ってチョコビで和む。

すぐ向こうには猿政山の特徴のある山容が目に付く。もしかしたら、サンカヨウが咲き出しているかな。

そんなことを思いながら水分補給をして、休暇村に降りて行く。

この気持ち良い斜面の左手にもキャンプ場があるが、ここは当然有料で1日1030円なりだ。

本館の売店でジュースと水を購入した。ここでGPSの電源を一旦切る。

駐車場はほぼ満杯だが、別に停める場所もあるのでそれほど困らないが、ここは途中の道が狭いので、km-surfは余り来る気がしない。

ふたたび歩き出しキャンプ場を出る辺りでGPSの電源を入れて無いことに気がつく。

このコースのブナの森を綺麗で好きな所だ。

南の原から大膳原の方に登山道は進んで行く。

正面には福田頭、左には池の段が見えている。福田頭の作業道はかなり頂上付近まで延びた感じだ。

登山道を大膳ヶ原に向かっていると頂上から降りて来る人達に会った。何組かは頂上で見た人達だった。

大膳原に降りて行く。今日は、単独で静かなテント泊かな~と思いながら進む。

テント場に帰ると、単独の男性のテントと、非難小屋には大学生達が大勢いた。

どうも大学生は、去年と同じ岡大のようだった。

まだ気温が高いので、テントの中は暑い。外でプシューの時間だが、ビールをザックの中に入れていたせいか、少しヌルかった。

午後4時位から気温が下がって行くのが良く分かる。午後5ごろには、かなり下がって来た。

テントの中で、明日の行程などをIPodを聞きながら考えてウダウダする。

午後6時半ぐらいに縦走路に出ると、比婆山の脇に月が昇って来ていた。ほとんど満月のようだ。

南の福田頭も、これから夕闇の中に消えて行きそうだ。

来年は吾妻山の上で、夕陽を見るのも良いかもな~。

テントに戻って夕食の準備。夕食はアルファー米とハンバーグだ。

食後は、ラテティーでゴロゴロ。午後8時半には就寝した。

去年と違って全然寒く無いので、#3のシュラフの足だけカバーで覆って寝た。当然下着と裸足だが朝まで全然寒く無かった。

ただ夜半から吹き出した風が少し気のなった。

①立烏帽子~大膳原(島根側登山口往復を含む)

総距離(沿面距離) 11,919m +1086 -864

②大膳原~吾妻山~休暇村(水汲みを含む)

総距離(沿面距離) 4,212m +350 -366

③休暇村~大膳原

総距離(沿面距離) 2,374m +186 -199

GWだがこの時間だと駐車場はまだガラ空きだった。

グレゴリーの大型ザックは、去年の毛無山以来。準備をして笹の尾根に向かう。(7:02)

公園の管理棟の左脇から第一キャンプ場の方に向かって歩く。直ぐに左手に登山道への入り口が出てくる。

少し登ると今度は右手の”展望地”の標識が出てくるので、展望地の方に進む。

HPで知っていたが、今年は既にブナの新緑が始まっていた。

久しぶりの大型ザックに体を慣らす感じでゆっくりと登って行く。

ここの登山道は、高速道路なみの快適さで、しかも余り急な登りも無い。

程なく展望地に着いた(7:28)

今日は快晴だ。しかしこの時点で気温はかなり上昇している。風が吹くと涼しくて気持ち良いが、昼はかなりの高温になりそうだ。

展望地で水分補給をして、新緑の登山道を進んで行く。

今年もこの大会がある様だ。もうカンバンの設置もされていた。

去年は確かブナの新緑はまだだったが、今年はこの状態。明日は比婆山のブナ林を歩くコース設定にしているが、今から楽しみだ。

前方の右に立烏帽子が見えて来た。もう立烏帽子の駐車場に出る直前の所のようだ。

立烏帽子の駐車場に到着(8:15)

何人か登山者が居て準備をしていた。

バイオトイレはまだ封鎖されていて、去年は少しだけ出ていた水場の水は、全然出ていなかった。

立烏帽子の駐車場で水分補給をした後、立烏帽子に向けて登って行く。

ここで道を間違えてしまう。立烏帽子の駐車場から少し登ると、立烏帽子と越原越へ迂回する道に分岐するのだが、間違えて越原越へ迂回する道に進んでしまった。何とか岩の標識が出た所で、あ~間違えたと引き戻す。

分岐点まで戻って来た。あ~あ~恥ずかしい~。

立烏帽子の登りも大したこと無いので、”カッコ悪かったな~”と思っている間に頂上に到着した。(8:40)

立烏帽子の頂上は、すご~く狭いので、そのまま通過。

目の前には池の段の広々とした頂上部が見えて来た。頂上の先にポツリと雪が残っているのが見える。

池の段に到着(8:53)

この場所は頂上では無い。頂上は雪のある方に少し行った場所になるが、見晴らしが良いのでここでプチブレイクにする。

パンと水分補給をしながら展望を楽しむ。肉眼では大山のシルエットは見えていたが、デジカメでは綺麗に写らなかった。

目の前には、比婆山と吾妻山が綺麗に見えている。そしてその間のなだらかな場所が、今日の宿泊地の大膳原だ。

先の方には、猿政山と大毛無山、その背後に大万木が少しだけ見えていた。南には福田頭が目の前にあった。

プチブレイクも済んだので先に進もう。(9:05)

とは言えまだ9時だ。ゆっくり目に歩いているつもりだが、これでは早く着きすぎるな~。

池の段の肩の辺りの稜線を降りて行く。

稜線が少し向きを変えて越原越に向かい出す。例年なら、この辺りの北斜面には残雪があるのだが、今年は全く無くブナの新緑になっていた。

さっき間違えた迂回路との合流点まで降りて来た。左に曲がり少し降りると越原越だ。

越原越を真っ直ぐに比婆山に向かう。右に行くと公園センターに向かう作業道に降りるが、このルートは余り面白く無い。

比婆山への登りも緩い登りの連続だ。周りのブナを楽しみながらのユルユル山行が今回の目的なので、これで良いのだ。

比婆山に到着。(9:48)

御陵に山行の無事をお祈りして、ここでもプチブレイク。青空が気持ち良い。

う~まだ10時前か~。烏帽子に行っても11時前に着いてしまうな~。島根側の登山口まで行って見ようか。

プチブレイクも終了して、まずは烏帽子山に向かう。(9:53)

ここからの登山道は、ブナの巨木が点在して、快適度も急上昇する。

比婆山のコルを通過して烏帽子山に到着した。(10:11)

頂上には、男性の登山者が一人だけ居た。

さっきまで居た比婆山が、綺麗な緑に覆われているのがわかる。

ここでも大山は、肉眼でシルエットを見るのがやっとの感じだった。

烏帽子山を出発して(10:22)島根側の登山道との合流点の横田別れに降りて行く。

横田別れに到着して(10:42)、島根側の登山道を進む。

登山道は沢の左岸を最初降りて行くが、やがてこの橋で右岸に移る。

もし大膳原で水が無ければ、ここで汲めるな~ などと呑気なことを思っていたが、その後現実になるとは、この時は思っても見なかった。

登山道の途中に車が停めれる程度の広場のある場所を過ぎると、コンクリートで舗装された作業道に変わった。

さらに少し進むと橋の脇に車が数台停めてある登山口に出て来た。(10:59)

どうもここが島根側の登山口の様だ。ただここまでの車道はかなり狭そうだった。

一番下の大峠までは、横田別れからは3km程度あるらしいが、ここからだと30分もかからないだろう。

では横田別れに戻って、大膳原でテントを設営しよう。

こんな感じの緩い登りを登って行く。途中の沢で水を飲んだ。柔らかい美味しい水だ。

横田別れまで戻って来た。(11:20)

GWなのに、意外に登山者が少なく快適だ。ま~昼からの吾妻山には、沢山いるだろうけどね。

大膳原に到着。(11:30)

トイレと水の確認をする。ここのトイレは、超豪華 水洗+トイペ付きで使用可能だった。

では水は......お~お~何時も勢い良く出ている水が出ていません。え~それならさっきの沢で汲んどけば良かった~。

と言うことでテント設営の後は、水汲み決定となった。

テントを設営したので、プラテパスを持って水汲みに向かう。

グレゴリーの天蓋の部分は外せてサブバックになるので、貴重品を入れて行く。

横田別れから5分程度で沢に到着。水を補給する。

プラテパスを持って一旦テントに戻って、吾妻山に向かう。(12:39)

吾妻山への登山道も、ご覧の通りの整備状況で、極めて快適そのもの。

南の原からの稜線に出る手前で、自分のテントが見えた。

やっぱり重いザックを背負って歩くのとは大違いだが、まだまだ時間もたっぷりあるので、ノンビリと登る。

頂上はすぐそこだ。

吾妻山に到着(13:09)

登山者は去年よりは少なかったが、人気の山なのでボチボチ居た。

少し座ってチョコビで和む。

すぐ向こうには猿政山の特徴のある山容が目に付く。もしかしたら、サンカヨウが咲き出しているかな。

そんなことを思いながら水分補給をして、休暇村に降りて行く。

この気持ち良い斜面の左手にもキャンプ場があるが、ここは当然有料で1日1030円なりだ。

本館の売店でジュースと水を購入した。ここでGPSの電源を一旦切る。

駐車場はほぼ満杯だが、別に停める場所もあるのでそれほど困らないが、ここは途中の道が狭いので、km-surfは余り来る気がしない。

ふたたび歩き出しキャンプ場を出る辺りでGPSの電源を入れて無いことに気がつく。

このコースのブナの森を綺麗で好きな所だ。

南の原から大膳原の方に登山道は進んで行く。

正面には福田頭、左には池の段が見えている。福田頭の作業道はかなり頂上付近まで延びた感じだ。

登山道を大膳ヶ原に向かっていると頂上から降りて来る人達に会った。何組かは頂上で見た人達だった。

大膳原に降りて行く。今日は、単独で静かなテント泊かな~と思いながら進む。

テント場に帰ると、単独の男性のテントと、非難小屋には大学生達が大勢いた。

どうも大学生は、去年と同じ岡大のようだった。

まだ気温が高いので、テントの中は暑い。外でプシューの時間だが、ビールをザックの中に入れていたせいか、少しヌルかった。

午後4時位から気温が下がって行くのが良く分かる。午後5ごろには、かなり下がって来た。

テントの中で、明日の行程などをIPodを聞きながら考えてウダウダする。

午後6時半ぐらいに縦走路に出ると、比婆山の脇に月が昇って来ていた。ほとんど満月のようだ。

南の福田頭も、これから夕闇の中に消えて行きそうだ。

来年は吾妻山の上で、夕陽を見るのも良いかもな~。

テントに戻って夕食の準備。夕食はアルファー米とハンバーグだ。

食後は、ラテティーでゴロゴロ。午後8時半には就寝した。

去年と違って全然寒く無いので、#3のシュラフの足だけカバーで覆って寝た。当然下着と裸足だが朝まで全然寒く無かった。

ただ夜半から吹き出した風が少し気のなった。

①立烏帽子~大膳原(島根側登山口往復を含む)

総距離(沿面距離) 11,919m +1086 -864

②大膳原~吾妻山~休暇村(水汲みを含む)

総距離(沿面距離) 4,212m +350 -366

③休暇村~大膳原

総距離(沿面距離) 2,374m +186 -199

この記事へのコメント

はじめまして。いつも読み逃げですいません(^-^;

私も4月末に大膳原に泊まりに行ったのですが、

一緒になった方から水道が出ない時はココに水があるよ~と

小屋から炊事場、トイレを抜けてもう少し島根側に行った場所を教えてもらいました。

よかったら次回の参考にしてください。

私も4月末に大膳原に泊まりに行ったのですが、

一緒になった方から水道が出ない時はココに水があるよ~と

小屋から炊事場、トイレを抜けてもう少し島根側に行った場所を教えてもらいました。

よかったら次回の参考にしてください。

Posted by おくま at 2015年05月04日 21:22

こんばんは おくまさん

読み逃げ歓迎のブログなので、ノーブロブレムです。

なるほどトイレの向こう側ですね。今度行った時に見てみます。

昨年も同じく水道は出なかったのですが、水道脇のパイプから勢い良く水が出ていたので、それを利用していました。今年は、このパイプから全然水が出ていなかったので島根側の登山道に少し入って水汲みをしました。

情報ありがとうございました。これからも宜しくお願いします。

読み逃げ歓迎のブログなので、ノーブロブレムです。

なるほどトイレの向こう側ですね。今度行った時に見てみます。

昨年も同じく水道は出なかったのですが、水道脇のパイプから勢い良く水が出ていたので、それを利用していました。今年は、このパイプから全然水が出ていなかったので島根側の登山道に少し入って水汲みをしました。

情報ありがとうございました。これからも宜しくお願いします。

Posted by km-surf at 2015年05月05日 20:45

at 2015年05月05日 20:45

at 2015年05月05日 20:45

at 2015年05月05日 20:45